Mercredi 17 avril 2019

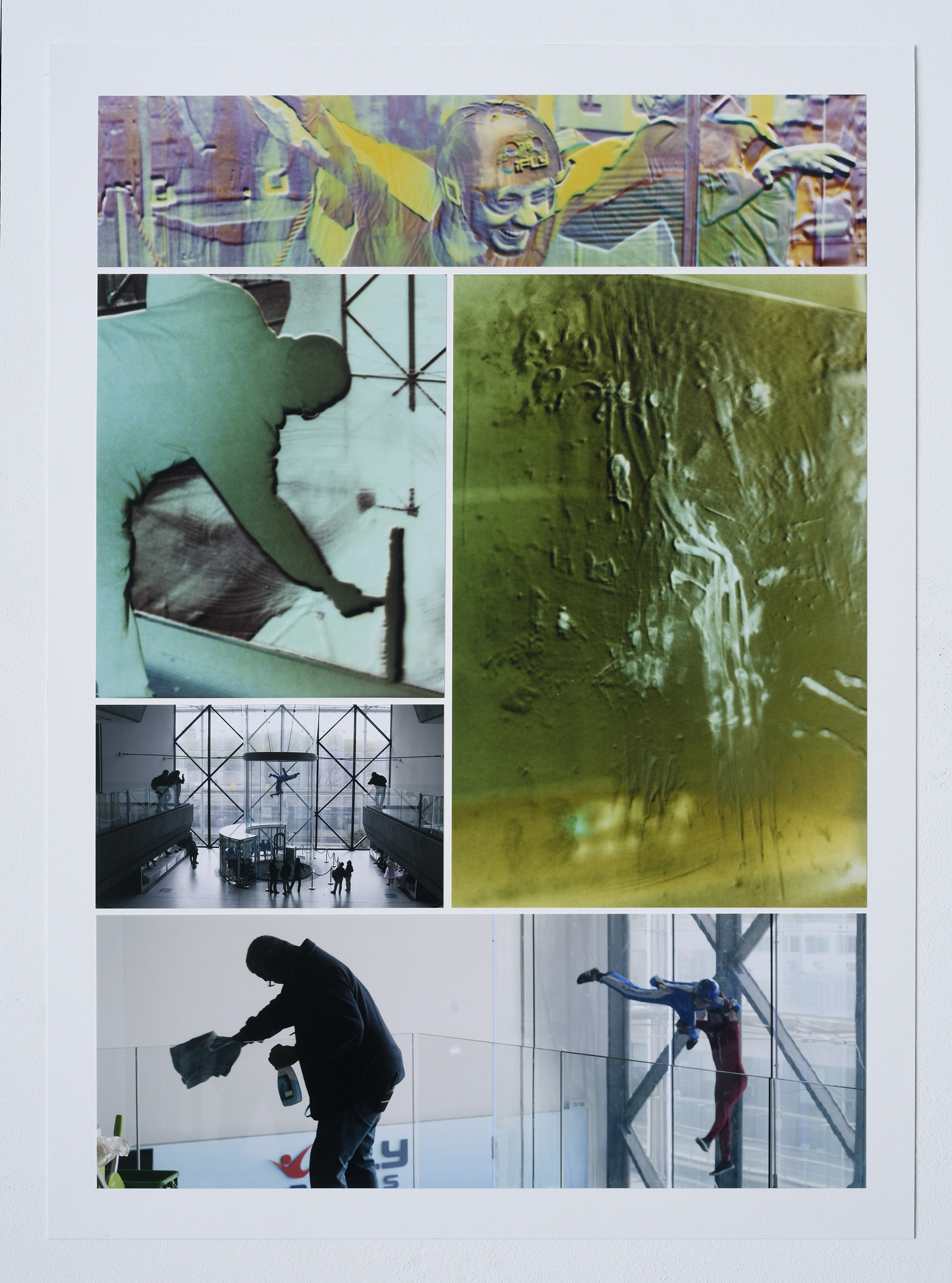

Je retrouve Kléber pour lui montrer les premières images faites ensemble. Comme chaque fois qu’il arrive dans le centre commercial, il se place là où la lumière est favorable et il me montre sur les vitres des garde-corps, les traces de doigts qu’il est chargé d’effacer. Sur mes images, on ne les voit pas assez, dit-il. Il me raconte ensuite que la dame qui nettoie les toilettes tous les matins s’est confiée à lui. Chaque jour, après avoir fait les toilettes, elle doit se rendre dans le bureau du nouveau directeur du site pour nettoyer la pièce. Chaque jour, elle frappe, ouvre la porte, dit bonjour, ne reçoit pas de réponse, et nettoie le bureau de l’homme qui ne lève pas les yeux. « C’est gênant quand même », dit Kléber. Pour qu’elle n’ait plus à le croiser, ils ont décidé qu’elle ferait désormais le bureau d’abord et les toilettes ensuite.

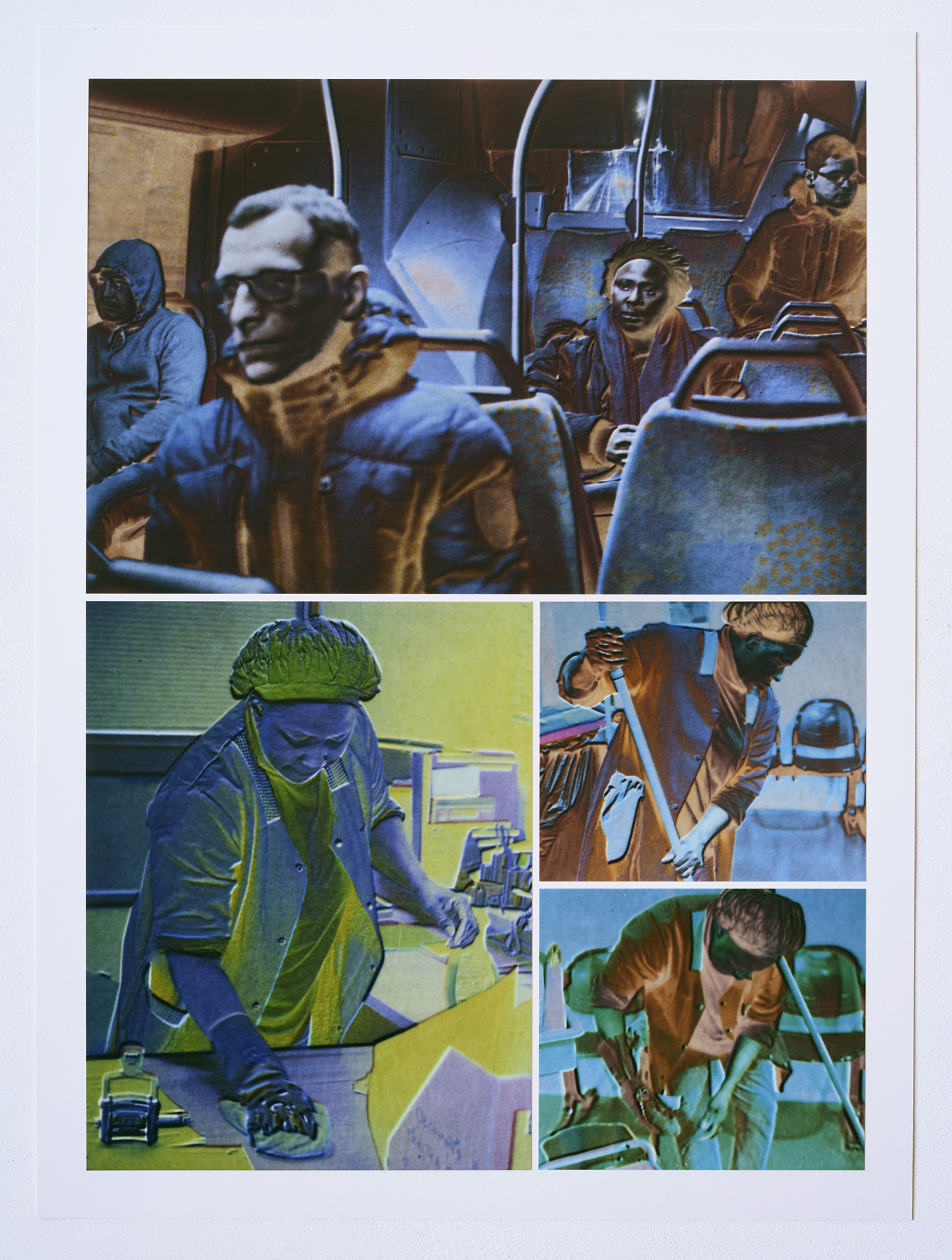

Le soir, je participe à un cours de danse africaine sur la proposition d’une amie de m’y présenter à un danseur sénégalais, Abdou, qui gagne sa vie comme agent de nettoyage. Il y a peut-être, me dis-je, une chorégraphie particulière dans sa manière d’exercer son travail. Dans un café, avec plusieurs danseurs du cours, je raconte ce que j’essaie de faire. Élodie, qui travaille dans la haute-couture, à côté des Champs-Élysées, me parle longuement du trouble qu’elle ressent à côtoyer quotidiennement, sans jamais parvenir à les rencontrer vraiment, les deux femmes philippines qui nettoient les locaux. « Elles sont dans leur bulle, me dit-elle. Je ne sais pas du tout comment faire pour entrer en relation sans forcer les choses. » Je lui raconte l’histoire de la collègue de Kléber : il ne serait pas étonnant que ces femmes se soient déjà retrouvées dans la même situation. « La bulle, c’est peut-être une protection contre le mépris », dis-je.

Je me tourne vers Abdou et je l’interroge sur son travail, mais il balaie toutes mes questions sur le nettoyage : « Mon travail, c’est la danse. Le reste ça ne compte pas. » Que faire de cette parole ? Vais-je attendre, pour remplir le programme que je me suis donné, que quelqu’un d’autre accepte que je le photographie une serpillère à la main ? Au risque de devoir reconsidérer mon sujet, j’ai préféré photographier Abdou en train de danser.

|

|